みなさん、おはこんばんにちは。

ニュースでは鹿児島県での地震が連日報道されていますが、

皆さんはこのニュースを見て何か感じたところはありますか?

筆者は、「首都直下型地震」と東海地方沖を震源地とする「南海トラフ地震」が30年間のうちに発生する確率が70〜80% だと、数年前に内閣府が公表していて、「鹿児島の地震も他人事じゃないな…。」と切実に感じました。

東日本大震災、熊本県の震災、元日に発生した石川県の震災 は、記憶に新しいかと思いますが、皆さんは、これらの地震を経て、何か準備してますか?

これまで多くの地震に関するニュースを目にしていても、こんな人もいるかもしれません。

・最近地震が多いけど何も備えをしていないなぁ…。

・防災関連の広告を見るけど、本当に必要なものってなんだろう?

・今住んでるエリアって災害の時大丈夫かな…?

そんな人向けに、今回は、災害派遣に関する業務に心血を注いだ元自衛官が、災害時における疑問を解消していきたいと思います。

この記事は、こんな人にオススメ!

① ”万が一に備えて準備しましょう”って言うけど、具体的にどうすればいいのか、よくわからない人

② すでに災害グッズ準備しているけど、万が一の時に本当に役立つか知りたい人

③ 出先で災害に遭ったらどうすれば良いのか知りたい人

災害時の行動 〜 日頃の準備編 〜

情報収集手段を複数用意しておく

最近では、スマホが普及し、誰でもどこでも災害に関する情報収集ができるようになってきています。

それを踏まえて、筆者が自衛官の時に使っていたアプリ、情報サイトを共有します。

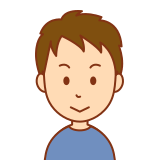

Yahoo!防災情報(アプリ)

『Yahoo!防災情報』は、災害情報を収集するのに非常に優秀で、地震、風水害(洪水、土砂災害)、落雷など、各都道府県(市町村)ごとに、どんな災害が起きているかなどを把握することができます。

どこでどんな災害関連の警報が出ているのか?

警報が出たら何をすれば良いのか?

最寄りの避難所や緊急連絡先はどこか?

災害時に知りたい情報を、網羅して調べることができます。

スマホで通知設定をすれば、災害関連の警報が発令された際に、いち早く情報をキャッチすることができます。

※初期設定の要領は左画像をご参照下さい。

日本全国緊急地震速報ライブ(YouTube)

日本全国で発生した地震の震度+震源地をほぼリアルタイムで把握できるのが YouTube「日本全国緊急地震速報ライブ」

このライブ配信サービスは、2011年東日本大震災の教訓を踏まえ、発生した地震をほぼリアルタイムで把握することができます。

ライブ配信のため、最速で震度+震源地を最も早く正確に把握することができます。

ハザードマップ

各自治体(都道府県、市町村)には、住民を災害から守る義務があり、災害発生時には、避難所の設置・運営や避難誘導などを行います。

その一環で作成しているのが「※ハザードマップ」です。

少なくとも今住んでいるエリアのハザードマップを一度は見ておきましょう。

災害が発生した際、どのエリアの被害が大きいのか、どこに避難所が設置されるか、避難経路はどの道なのか などが把握できます。

※ハザードマップは、災害の種類ごと(水害(洪水、津波)、地震、火山噴火などなど)に作成されます。災害の被害の度合いに応じてエリアが色分けされるものです。

身近な人と情報共有する

近所の人も含め(可能な限り)、一緒に住む家族・パートナーと、災害時の行動に関して情報共有しておきましょう。

情報共有すべき情報

① 災害時に避難する避難所

→ 収容人数オーバーを考慮し、候補地を3カ所程度考えておくと安心です。

② 避難所に至る避難経路

→ 避難所への移動間で何かあった場合に、避難経路が共有できていれば、経路間を捜索してもらえる可能性があります。

また、浸水して通れない可能性があるため、橋や堤防のような水辺の近くは経路に含めないようにしましょう。

③ 連絡手段

→ たくさんの人数が同時に通話回線を利用すると、回線が混み合い、繋がらなくなります。(東日本大震災の時にも全く同じ現象が起こりました…。)

インターネット回線を利用した「災害用掲示板」や、避難所の掲示板など複数手段用意しておきましょう。

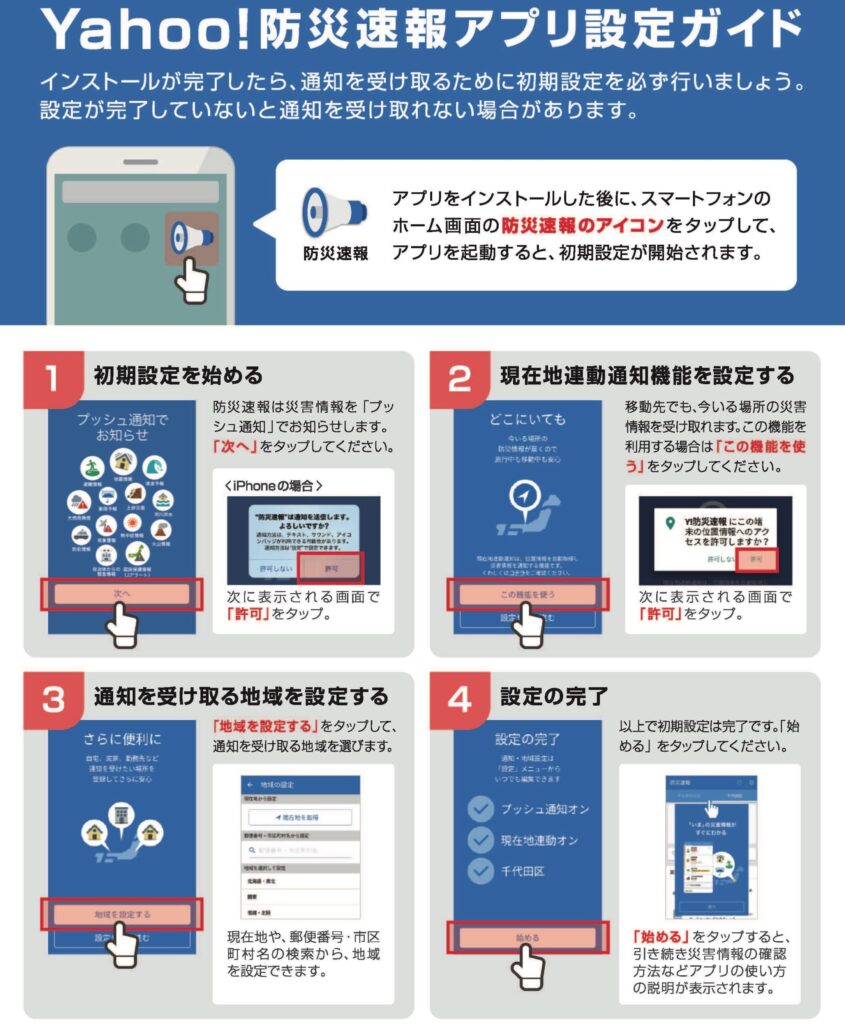

防災グッズを準備しておく

防災グッズは大きく2つに分けて用意しましょう。

① 災害時すぐに持ち出すもの

→ ”避難所まで無事たどり着くこと” これを意識して用意しましょう(欲張って色々詰めると重くて動きにくくなります。)

② 備蓄品

→ 災害時は物流が機能しないため、食料品・日用品などが不足します。保存のきく食料や必要な日用品は3〜7日分は用意しましょう。(備蓄品を置くスペース、家族の人数に合わせて調整して下さい。)

① 災害時にすぐ持ち出すもの

② 備蓄品

備蓄品は、自宅待機する場合、避難所から自宅に荷物を取りに行く場合を想定して準備します。

食料品がメインになりますが、保存期間が長く、調理が容易なものを多めにストックしておきます。

他にも、避難所生活で役立つグッズを用意しておくと、避難所生活が長期化しても安心です。

災害時の行動 〜 災害発生編 〜

まず身を守る(突発的な災害から命を守る)

突発的な災害の代表例は地震です。地震から身を守るためにすべきことは色々あります。

地震発生時にとるべき行動

① 丈夫なもの(テーブル、椅子など)の下に隠れる

→ 最低限、「頭」を守りましょう。

② 揺れが収まるまでその場を動かない

→ 慌てて屋外に出ると上から物が落下してくるし、転んで怪我をするリスクが高いです。

③ (自宅の場合)揺れが収まったら火を消す+ブレーカーを落とす

→ 地震による『火災』は、周囲を巻き込み甚大な被害をもたらします。

④ (屋外の場合)高いところへ行きましょう

→ 海、河川の近くの場合、様子を見に行こうなどとは思わないでください。帰らぬ人になります

安全地帯・危険地帯を把握する

事前に把握したハザードマップが役に立ちます。

屋外・自宅を問わず、今いる場所が安全なのか、海や河川などの水辺が近い場合、高台はどの方向なのかを把握しましょう。

自分自身での判断が難しい場合、最寄りの避難所へ行くことをお勧めします。

※避難所は、基本的に災害時に被害が出にくい(→つまり安全)エリアに設定されます。

(注意!)

自宅がハザードマップ上の浸水域に入ってなかったり、備蓄品が豊富にある場合などに限り、自宅待機も有効な選択肢の一つになります。

ヘリコプターパイロットの元自衛官からすれば、自宅待機して後々孤立、救助要請されるより、おとなしく避難所に行くことをおすすめしたいですが…。

→ こんな感じで救助されることになります。

※ヘリは天候などの条件が悪ければ飛べない、かつ、人一人救助するのにもかなりの時間がかかります。

自分を信じる(周りに流されて焦らない)

災害時はさまざまな情報が錯綜します。

そのため、これまでの自分が準備してきた情報や、行動を信じて迅速に行動しましょう。

(他人の誤情報に流されて命を落としてしまっては後悔しか残りません。)

災害時の行動 〜 避難所生活編 〜

避難所での生活を大きく左右する要素は大きく2つで、衛生面、精神面になります。

この2つをしっかりケアすることが重要になります。

環境を整える(衛生面・精神面)

避難所での生活も長期化すると様々な問題が出てきます。

慣れない人との集団生活、不衛生な環境、生活リズムの乱れなど、生活環境の大きな変化は目に見えない形で負荷(ストレス)がかかります。

-1.jpg)

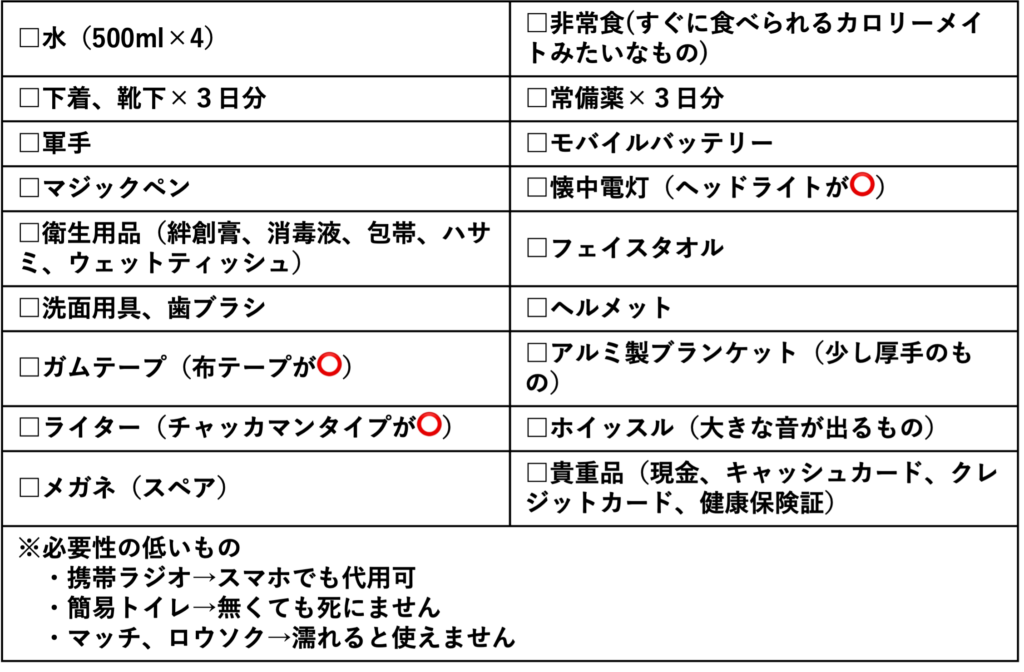

「災害関連死」

これは避難所生活のストレス、不衛生な環境を要因とするもので、車中泊を続けていた人が”エコノミークラス症候群”で亡くなったり、避難所生活で塵や埃を原因とした肺炎となり亡くなってしまうなどがあります。

(他にもストレスにより持病が悪化、亡くなるケースもあります。)

災害関連死を防ぐために避難所における自身の住環境を整えましょう。

可能であれば、”雑魚寝”は避けましょう。

(粉塵の吸入は、喘息や肺炎を誘発します。)

雑魚寝をせざるを得ない場合は、マスクを着用しましょう。

また、寝返りを打てるようスペースを確保するのも、エコノミークラス症候群を防止するためには大切です。

また、質の良い睡眠をとるために、耳栓とアイマスクの着用をオススメします。

ボランティア活動をする(精神面)

避難所での生活が長期化していると、毎日の生活が単調でストレスが溜まります。

(特に慣れない集団生活を続けると、ストレスで隣人とトラブルに発展することもあります。)

余裕があるなら、ぜひ避難所運営の支援などのボランティア活動をしてみましょう。

”被災者”であり続けるより、人のために役立つ”支援者”でいる方が、きっと心も体も軽くなると思います。

まとめ

今回は、万が一の災害の際に、自分や家族の命を守るために今できることをご紹介してきましたが、いかがでしたか?

この記事を読んだことをきっかけに「いつか準備しよう」から、「今準備しておこう」に変わってくれる方が一人でも多くいれば、身の回りの大切な人も守れると思います。

いつ災害に遭っても迅速に行動できるよう、準備しておきましょう!

(筆者も久しぶりに備蓄品、持ち出し品を見直してみようと思います。)

以上、解散!

コメント